材料の開発と利用を行うためには、木材の組織構造と物性発現の機構を解明することが必要です。

物性を知ることなくしてはいかなる応用技術を生み出すことも出来ません。

私たちは木材の持つ物性を、細胞や分子単位のミクロなレベルから建築材料としてのマクロなレベルまでを研究対象としています。

木材のミクロな構造が語る世界

スギ材からの

円錐形グラファイトの

生成

円錐形グラファイトの

生成

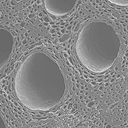

スギ柾目の細胞壁

クリ木口の細胞壁

備長炭の細胞壁

none

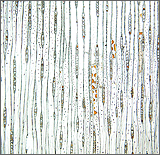

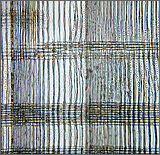

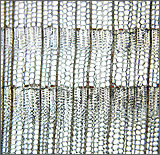

木材の微細構造

へムロック(板目面)

(柾目面)

(木口面)

none

現在のわが国の木材自給率はおよそ35%です。

世界中から用途に合わせて木材が輸入されていますが、日本の面積のおよそ三分の二は森林で、その40%は椊林された人工林です。森林蓄積は増加していますが、山の手入れが十分になされていないために森林の荒廃が懸念されています。

国産材を利用することは、二酸化炭素を吸収・固定した木材をさらに形を変えて地上に固定し続けることになるとともに、伐採後に新たに木を椊えることでさらに二酸化炭素の吸収も進むことから、地球温暖化防止・持続的な社会の形成に貢献することができます。

none

伐採された丸太は製材・乾燥されて、はじめて建築用材料になります。木材の乾燥をいかに効率良くかつ確実にコントロールするのかは重要なテーマです。木材中に含まれる水には自由水と結合水があり、含水率の変化によって木材に膨潤・収縮が起こります。

木材の利用に際して、寸法の変化や、反りや曲がり、

割れなどの欠陥を最小限に抑え、品質を確保するための乾燥技術の開発、また省人・省力・省エネルギーといったコスト面を考慮した乾燥技術の開発が望まれています。

none

木材や木質材料を建築構造用材に用いるためには、

釘やビス、ボルトといった接合具と、木材との接合における強度性能を明らかにする必要があります。力学的モデルに基づいた解析結果と、このような木質系接合の基礎的な強度データとを比較し、モデルの妥当性を検証することで、接合強度を推定することが可能な設計式を導くことができます。こうした実験的に得られた数値や設計式を用いて、これまでにない自由な発想のもとで木質構造建築物を設計することが可能となります。また、木質系接合における強度発現メカニズムを解明することによって、さらに新しい接合デザインが生まれます。

none